有「社群之都」之稱的成都,聚集過千個社會創新和社區營造創變者,在各項議題,包括兒童友好、寵物友好、傷健共融、樂齡社區、城鄉融合等,都擁有領先全國的創新案例。

Good Lab團隊發起的「社區好好學」,第一次共學團就走入成都考察不同社區創新項目,連結當地創新社群,與社區創變者對話交流,學習各種實踐模式和經驗,了解成都的社區營造生態。本篇將與大家分享我們在成都到訪的一些焦點社區。

麓湖社區位於成都天府新區,是由成都地產商萬華地產開發的綜合型社區項目。這裏二十年之前還是成都人心目中的偏僻郊外,現在已搖身一變成為怡人的社區,每月都會舉辦數十到上百個社區活動,更擁有A4美術館群,也擁有自己的社區基金會。

住在這裡,不僅擁有完善的社區配套,更可以參加各個興趣小組,發起社區活動,和其他志同道合的業主共同創業,或者尋找自己的另一種人生。「這樣的一種深度的社區居民參與,真的,超乎想象。」在香港從事超過20年社工工作的團友如是說。

由媒體工作者翟迪與建築師劉洋共同創立,由一座廢棄倉庫改建而成。創辦團隊憑藉熱誠與美學觸覺,吸引不同社群自然聚集,逐漸形成融合藝術、創客與街坊互動的多元空間。每年舉辦過百場活動,涵蓋展覽、演出及社群工作坊等,當中更有有關於香港的麥當勞難民故事的展覽。

該空間最初並非以「社區營造」為目標,而是團隊的辦公場所。隨著成員對空間的熱愛與開放態度,陸續吸引志同道合的人來到空間所在的小關廟社區,由文化創作逐步延伸至社區共學。牆上的藝術塗鴉、門前的堆肥實驗,反映出參與方式的多元與開放。

在負責該社區的黨群服務和社區服務工作的楊金惠書記的帶領下,與來自不同專業的青年合夥人,一同推動共創計劃,包括青年合夥人武羊舉辦的社區劇場節、生活博物館及童年秘密檔案館等文化項目。

剛從日本學成歸國的青年建築師張唐,響應了楊書記發起了全球社區設計師的招募。起初由改造一個廢棄單車棚開始,進而設計共融空間,再透過夥伴協作策劃多個活動,體現「共創精神」,並展示出制度層面對創新者的信任與支持。由城市層面到基層組織的制度支援,令社區真正成為實驗創新的平台。

由社區規劃師楊迎琦帶領團員走入菜市場與社區小巷,分享其如何結合健康飲食、性別議題、教育推廣、景觀設計與寵物共融等主題,營造一連串「社區即實驗室」的行動場景——包括動員學生為舊店鋪進行品牌重設、邀請全職媽媽參與社區書院工作、讓街坊與景觀設計團隊一同設計可食地景,甚至促成寵物主人社群,共商社區的「人寵共融」公約。

由一群返鄉青年共同建立的「醜美阿柑」生活品牌,在四川西南山區開展一場結合農業、社創與慢活的鄉村實驗。他們設計品牌、辦生活節、推動永續農法,並與在地村民共營素食餐廳,甚至吸引企業認養果樹。

團員反思:「這樣的生活,我們願意在香港選擇嗎?」、「哪些實踐方法,可以帶回來?」

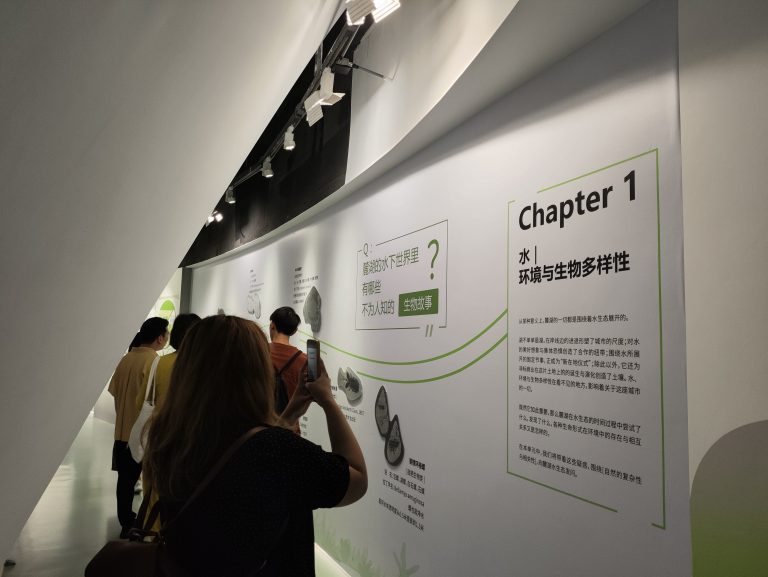

由舊電子廠房改造而成,結合市民活動中心、社區圖書館、社企辦公空間於一身。這裡不僅展示成都圍繞SDGs推動的多個社創項目,還有社區食堂、慈善商店,讓市民親身體驗社會企業的運作。

我們參觀過程中,深刻感受到成都政府對社創的支持與實驗精神,也激發我們思考:未來是否能將「SDGs」引入香港社區,甚至推動城市級的資源配置?

成都研習團的四日行程,為我們帶來了深刻的衝擊與反思。我們見證了大型地產項目如何撬動社區力量、發展社區文化;體驗了成都各處由藝術、共創到居民自發的多元社區實驗;到訪城市與鄉村中蓬勃生長的創新社區;了解政府如何為民間提供土壤,建立社創新地標。

成都就是如此一個「社群之都」,如同一個巨大的社區實驗場,令我們眼界大開。此行亦再次提醒我們:真正令社區活起來的,不只是資源與政策,更是人——願意投入、連結、共創的人。

Good Lab「社區好好學」團隊

The Future Workshop, 1303, Charm Centre, 700 Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong